「トーンアップ」とは?カラーにおける美容師基本編

【トーンアップの基礎】髪が明るくならない理由とカラー履歴からの提案方法

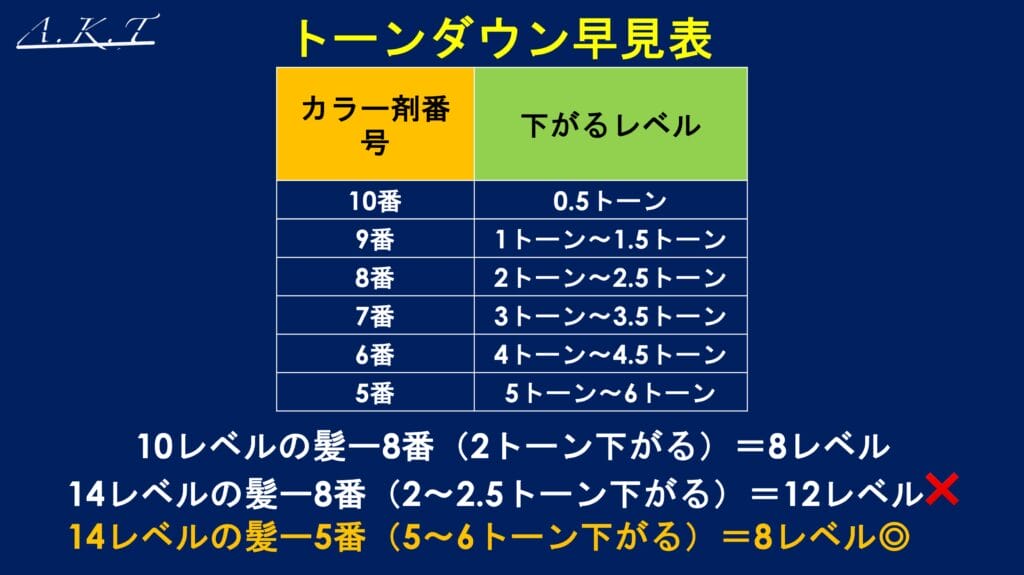

前回は「トーンダウン」について紹介していきましたが、今回はトーンアップについてお話ししていきこうと思います。

美容師としてお客様からよく聞くお悩みの一つが、

「明るくしたいのに思ったより明るくならなかった」という声。

今回は、そんな「トーンアップ」に関する基本的な考え方と、失敗を減らすためのヒアリング・提案スキルについて解説します。

動画で見たい方はこちら

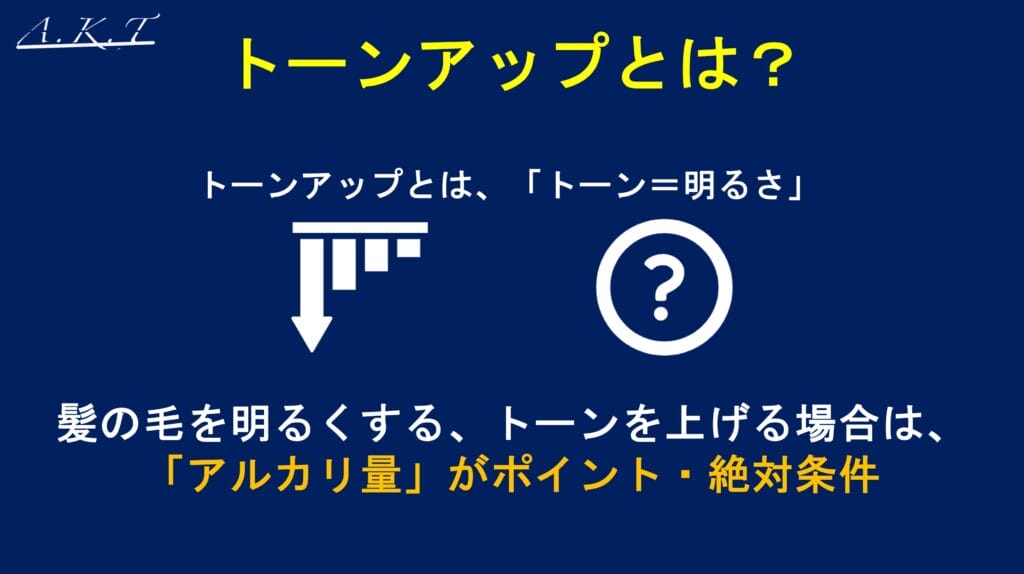

🔷 トーンアップとは?

トーンアップについては、前回のトーンダウンと比べると考え方には簡単なんですけども…

このアルカリの濃度ですね。前回紹介しましたね。

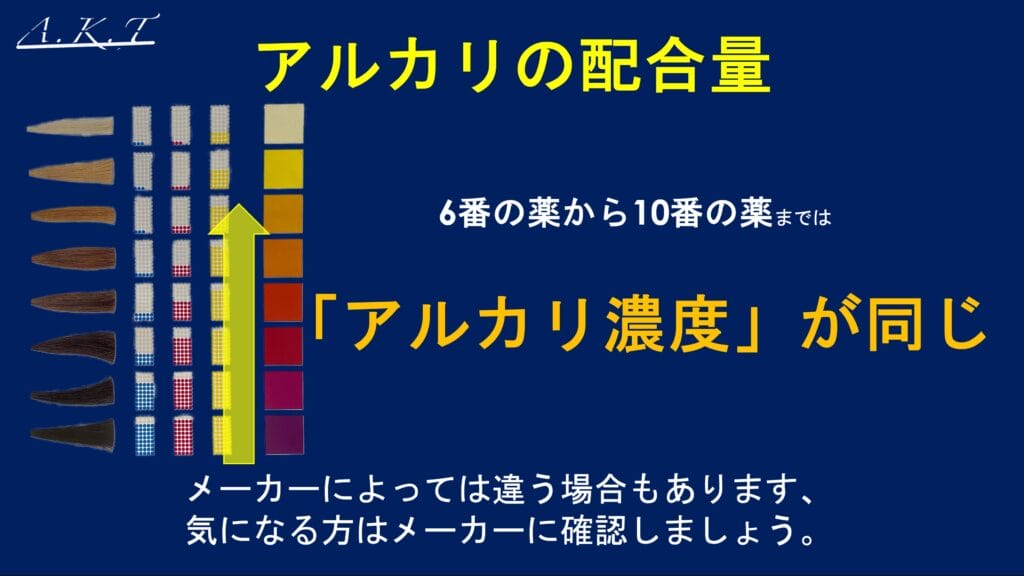

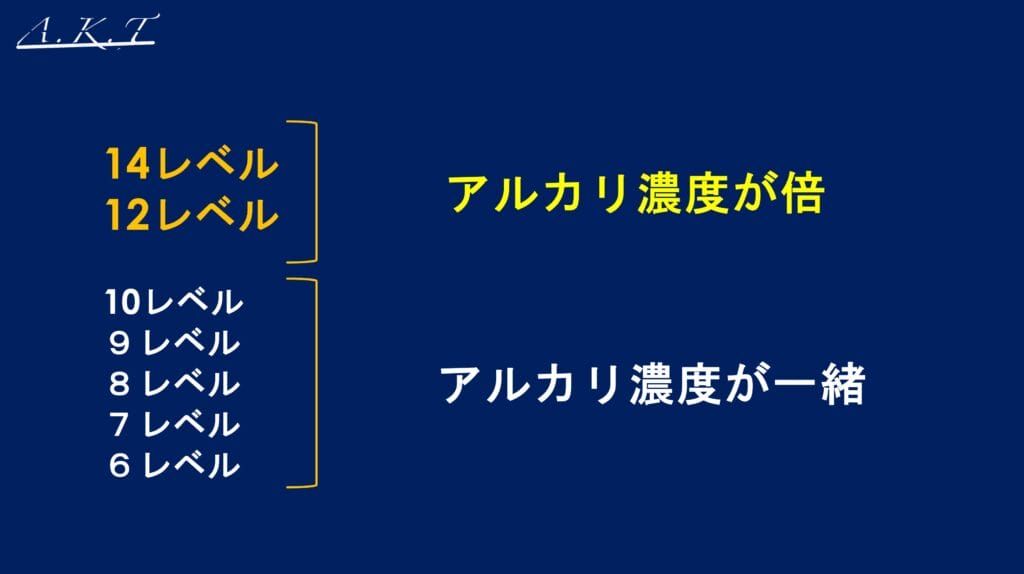

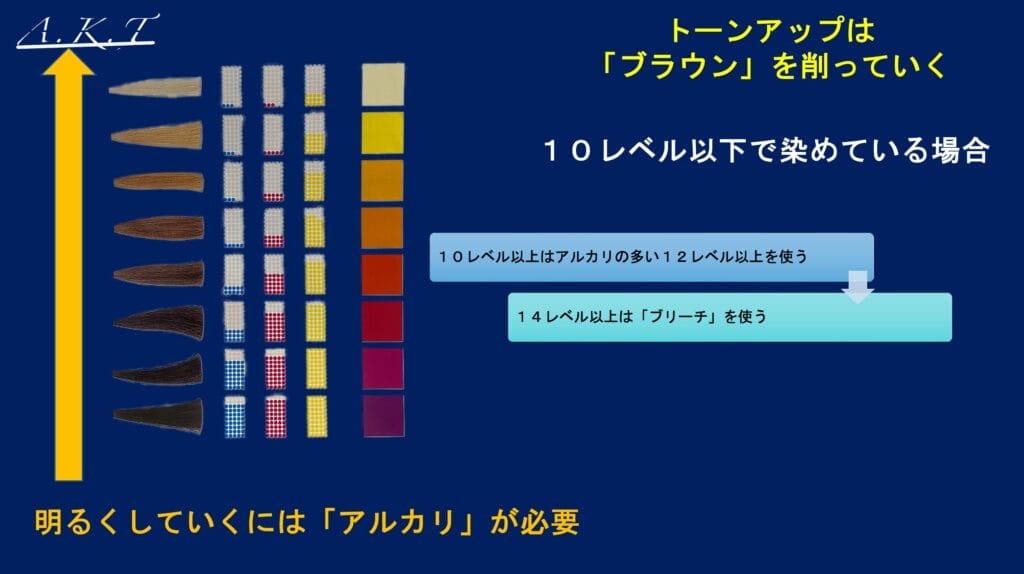

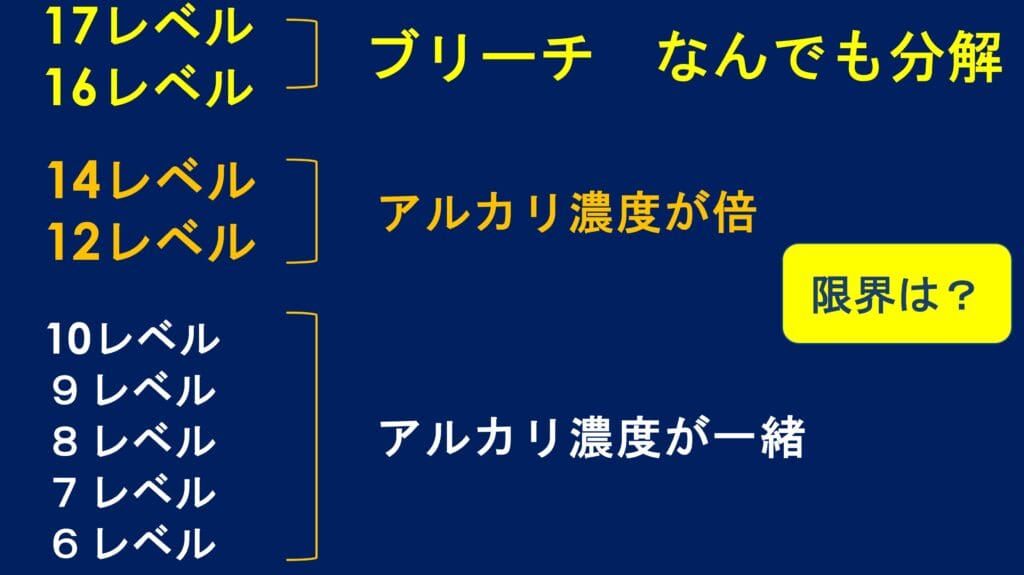

このアルカリの濃度が6番〜10番(6〜10レベル)までがアルカリの濃度が一緒なんです。

このレベル、番号で染めているお客様に対してもっと明るくして染めていく場合は、12レベル以上の濃いアルカリ濃度のお薬を使わないと明るく出来ないんです。

なぜ明るく出来ないかというと「アルカリの濃度が6〜10は一緒だから」髪の毛を明るくする力(リフト力)が一緒、濃度が同じなので、それ以上明るくしたい場合、さらに強いアルカリ濃度のお薬が必要なんですね。

なので、12レベルとか14レベルのお薬を使って、プラスOX(オキシ)を2倍にして、髪の毛を染めることによって、髪の毛に含まれるメラニン色素を破壊できるようになるわけですね。

この破壊できるパワーが増すので”さらに明るくできる”ということですね。

なので、「髪の毛を明るくしたい」「トーンアップしたい」というお客様は前回までの履歴や状態を見て、前の施術は何レベルのお薬でカラーしているのか?

その他抜けている度合いの把握、10レベル以下であれば、前回のカラーは6〜10レベルで染めたかな〜…とかが分かるので、そこから明るくしたい場合は”12レベル以上”を使っていくことで明るくすることが可能です。

そして、ここで勘違いして欲しくないのが「明るくして ▶︎ 前回めっちゃ暗くしている」このパターンは色が明るくできないし、抜けないです。

これが美容師さんを苦しめる「悪魔の黒染め」ですね

なぜ思ったより明るくならないのか?

以下のような要因が関係している場合が多いです:

1. 過去のカラー履歴が影響している

特に「暗染め」「濃いブラウン」「黒染め」などの履歴がある場合、

アルカリカラーだけではリフトできないことが多いです。

事前にどのようなカラー履歴があるかを必ず確認しましょう。

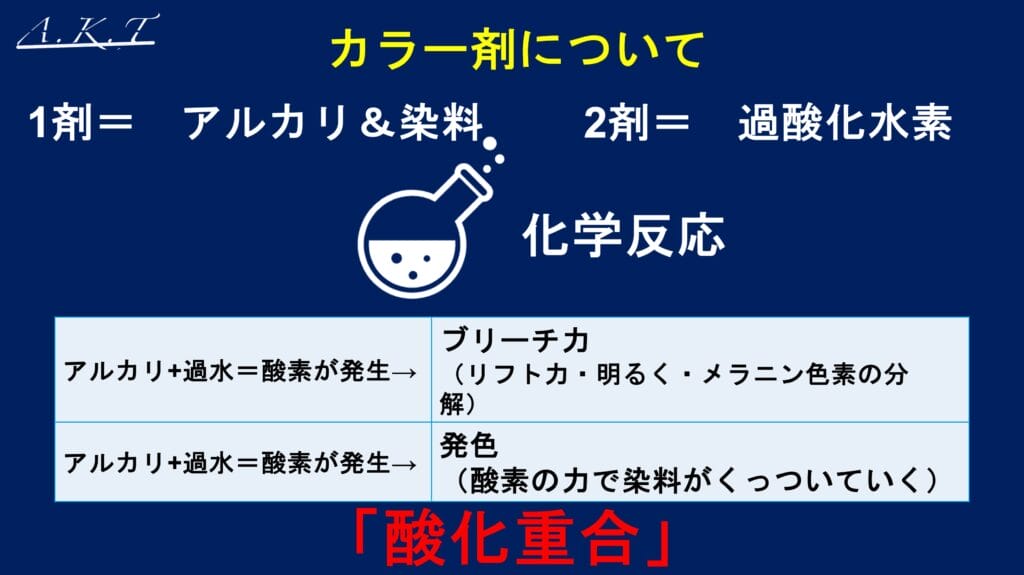

この黒染めとか、暗い色を入れているとカラー剤で起こす化学反応ですね。酸素が発生して髪の毛のメラニン色素を破壊していくのですが、そのメラニン色素破壊していく酸素ではカラー材の人工的な色素を破壊することはできないんですよね。

なので、よく「黒染めはしていないです」みたいなお客様がいるのですが、または美容師さんでもそうなんですが、1回でも暗い色だったり、色を入れている髪の毛というのは”染料”が残っているんですよね。結果そこまで明るくできない場合があります。

そういったリスク、デメリットをお客さんに説明した上でトーンアップをやっていきましょう。

2. 根元と毛先で明度に差がある場合

例:根元はバージン毛、毛先は褪色して明るめ

この場合、均一にトーンアップするには工程を分ける必要があります。

根元と毛先で薬剤を塗り分ける or ダブルプロセスが必要になることも。

トーンアップをしていく場合のポイントとしては、根本の黒い部分をすでにカラーしている既染毛の明るさに合わせていくイメージでカラーを行なっていくことがポイントです。合わせて染めていくことで雰囲気は明るくすることができる。その方が失敗のリスクは少なくなります。

要は、中間、毛先が明るくなるのか?を見極めて薬剤選定をしていきましょう。これらを怠ると根本だけ”カーンと明るくなりすぎてしまい”中間毛先の方が暗く見えてしまい逆プリン状態になってしますことも…

なのでカラーの基本編で紹介した基本バランスですよね。

根本が暗くて毛先に行くにつれて明るくなっていく方がカラーの仕上がりとしてはバランスがいいですので、カウンセリングミスでトーンアップを狙って中間毛先が抜けないってなった時に根本だけ明るくなってしまいますので、そういったリスクも考えながらトーンアップをしていきましょう。

トーンアップにおける12レベル、14レベルのOX(オキシ)2倍でやっていく薬剤に関して、毎回染めている髪の毛に関しては、もうそれ以上明るくはなりません。

要はアルカリ濃度の限界値が決まっているので、その先にいくには「ブリーチ」一択になります。ブリーチを使ってさらにメラニン色素を破壊していく方法しかありません。

3. アルカリカラーの限界を知る

アルカリ剤には「アルカリ濃度の限界」があり、

ある程度の明るさ以上は出せません。

そこを超えるには、ブリーチやライトナーといった薬剤が必要になります。

なので、さらに破壊していく為のアルカリの濃度が必要!

明るくしたい場合は、ブリーチだったり、デザイン的にハイライトをして明るい部分の比率を増やして明るくしていく工程が必要なので、このような提案が必要。

もしくはいい意味で髪の毛のダメージを狙って、残っているメラニン色素を12〜14レベルの薬で破壊しつつ痛ませて気持ち明るくなるかなーくらいの感覚でカラーをしていく方法。

トーンアップというのは施術の内容を理解して、薬剤ごとにどこまでがMAXか?というのを理解しないといけません。

アッシュ系というのは髪の毛に残っている赤み、オレンジ味っていうのをなんとなくアッシュで消して雰囲気明るくなればいいなくらいです。

トーンアップをしていきたい場合はこういった考えのもとおこなっていきましょう。

プラス、先ほど紹介した「カラーの履歴」があると残っている染料は分解できますせんので、施術前にどういった状態の髪の毛なのかを判断してトーンアップ ”できるのか?” ”できないのか?” を見極めてトーンアップしていきましょう。

💡 トーンアップ時の提案力を高めるには?

お客様が「明るくしたい」と言っても、髪の状態によっては理想通りにならないことも。

そんな時は、以下のポイントを押さえて提案しましょう。

✅ 提案のコツ

- 「どんなカラーをしてきましたか?」と履歴をしっかり聞く

- ブリーチなしで可能な範囲かを見極める

- 無理に明るくせず、次回以降のプランを立てる

- 「明るさよりも透明感重視にしませんか?」という選択肢を出す

- 残留色素が抜けにくい場合は、ダメージをコントロールしつつ少しずつ抜いていく方法もあり

トーンアップが難しいときの代替案

- 残留色素がある場合:ブリーチを使わずにライトナーや高アルカリ薬剤で調整

- ダメージが気になる方には:ダブルカラーを避けて、「明るめブラウン」や「ベージュ系」で柔らかい印象を狙う

📝 まとめ

「髪が明るくならない=失敗」ではありません。

お客様の履歴を正確にヒアリングし、現実的な明るさや仕上がりを提案する力が、美容師としての信頼につながります。

明るくできない理由を正しく伝え、施術の選択肢を示せる美容師を目指しましょう。

今回の内容を動画で見たい方はこちら

応答